QUANTO MAIS RADICAL MELHOR

“Precisamos lutar pelo futuro”, diz o poeta da contracultura Lawrence Ferlinghetti

Por Cassiano Elek Machado

De São Paulo

Lawrence Ferlinghetti era capitão de fragata na Segunda Guerra Mundial. Recorda-se bem do vento gelado que sacudia seu barco quando, com um quepe duas vezes maior do que sua cabeça, cruzou o Canal da Mancha em 6 de junho de 1944, o Dia D.

Ferlinghetti chegou de trem a Nagasaki, seis semanas depois do estouro do grande cogumelo atômico. Encontrou lá um interminável campo de palha que parecia ter sido queimado por maçaricos gigantes.

Ferlinghetti esteve preso na cadeia municipal de São Francisco em 1957, quando sua recém-fundada editora, City Lights Books, publicou o “subversivo” volume de poesia “Uivo”, de Allen Ginsberg, dando ignição para a Geração Beat. Ele esteve com Fidel Castro em Havana, em 1959; em Paris em 1968; em Woodstock em 1969; com os sandinistas na Nicarágua e com os zapatistas no México.

Lawrence Ferlinghetti está ao telefone em sua casa, em San Francisco (EUA), e não quer falar do passado. “Precisamos lutar pelo futuro. Ou respiramos e agimos agora ou acabaremos com tudo.”

Aos 93 anos, o poeta norte-americano acaba de publicar um volume de poesia com este mote, o livro “Time of Useful Consciousness” (New Directions), lançado há 20 dias nos Estados Unidos.

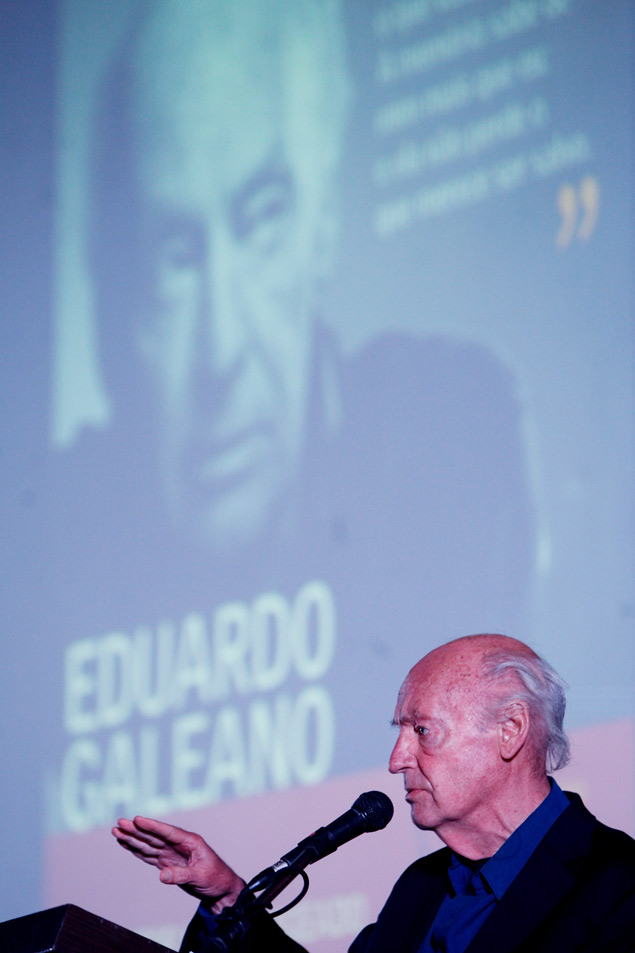

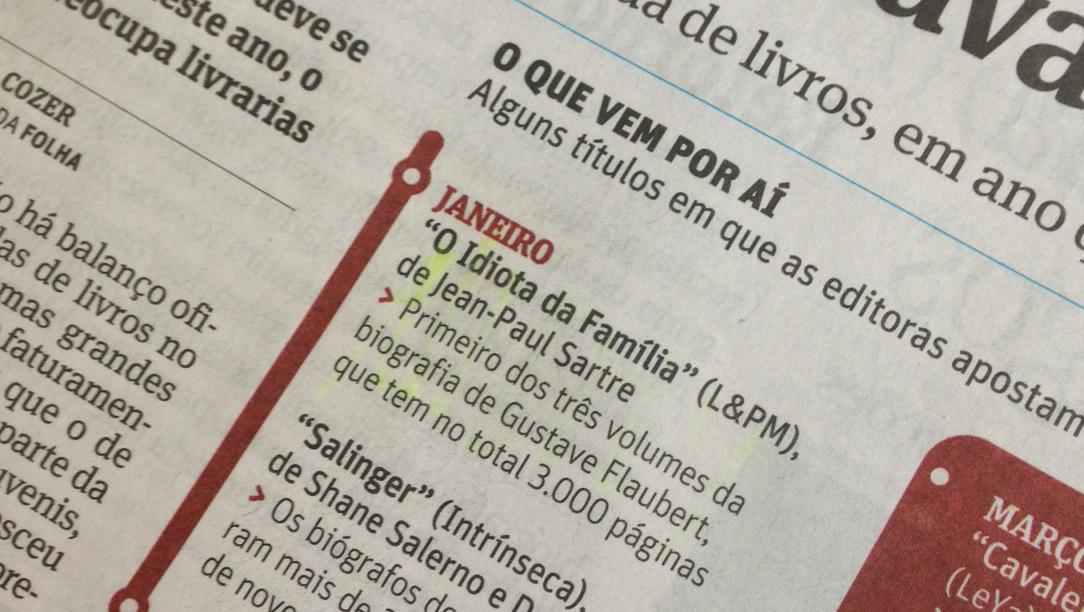

Sua vasta e contundente obra, que lhe rendeu prateleiras de prêmios, também ganha espaço no Brasil. A editora L&PM, que já havia lançado a principal obra poética de Ferlinghetti, “Um Parque de Diversões da Cabeça” (“A Coney Island of the Mind”, 1958), publica na próxima quinzena um dos raros livros de prosa do autor.

O breve romance “Amor nos Tempos de Fúria”, de 1988, narra uma inflamável história de amor entre uma artista e um banqueiro, ambientado na Paris de 1968.

Em entrevista à Folha, Ferlinghetti falou sobre esta obra, comentou seu novo trabalho poético e conclamou os leitores a lutarem por questões sociais: “Não fique aí sentado, seu estúpido!”.

Folha – O seu livro “Amor nos Tempos de Fúria” é dedicado a Fernando Pessoa. Você o fez para homenagear sua mãe, que era de origem portuguesa?

Lawrence Ferlinghetti – A família de minha mãe era mesmo portuguesa, eram sefarditas de uma cidade chamada Monsanto, em Portugal. Mas não cheguei a ter contato com este passado. O livro não homenageia a minha mãe, mas sim a Pessoa. Eu me inspirei no texto dele “O Banqueiro Anarquista”. Peguei deste texto toda a ideia central para meu livro.

O sr. se identifica com as ideias do “banqueiro”, que tem o sobrenome Mendes, assim como sua família?

É curioso, mas o termo anarquismo é usado hoje na imprensa americana como sinônimo de terrorismo. É uma completa ignorância à respeito da tradição anarquista.

Nos anos 50 todos éramos anarquistas. Mas nos anos 50 a população mundial era a metade da atual. Quando havia menos gente era possível ser um deles. Mas quando a população dobra algum nível de planificação da economia mundial se faz necessário.

Hoje eu me descreveria como socialista humanitário.

O sr. já disse que normalmente as pessoas costumam ficar mais conservadoras quando envelhecem e que com o sr. foi o oposto. Por que o sr. acredita que esteja ficando cada vez mais radical?

A pressão do tempo é que dita isso. Tempos radicais pedem respostas radicais. O mundo está num péssimo estado. Lembro que tive uma conversa com Günther Grass em 1975. Ele disse que acreditava que, no final do século 21, as nações tal como as conhecemos não existiriam mais e o mundo estaria coberto de hordas étnicas lutando por comida e abrigo. É uma visão terrível do futuro, mas não é impossível diante do que vivemos. Precisamos lutar.

O sr. se considera um ativista?

Quando alguém escreve para valer é, em essência, um ativista. É importante agir. Não dá para ficar sentado em casa. Não fique sentado aí, seu estúpido, o mundo está em chamas (risos).

“Time of Useful Consciousness”, título de seu novo livro, é um termo aeronáutico que trata do tempo que alguém tem num avião entre o momento em que fica sem oxigênio e a morte. É uma metáfora para a situação do ser humano?

É exatamente isso. Chegamos a um ponto de inflexão em termos de ecologia. Os maiores estudiosos do clima estão discutindo atualmente se a raça humana vai sobreviver a este século. Ou respiramos e agimos agora ou acabaremos com tudo muito em breve.

O sr. é conhecido por sua poesia, não pela prosa, e em ambas usa linguagens experimentais. Por que no romance que está saindo aqui o sr. usou um estilo mais convencional?

Quando escrevi “Her” [1960], meu romance anterior, estava interessado em trabalhar o fluxo de consciência. Estava influenciado por obras inovadoras como “Nadja”, de André Breton. “Amor nos Tempos de Fúria” foi escrito num momento diferente. Eu tinha voltado a morar em Paris, eram os anos 1980 e o Centro Georges Pompidou tinha digitalizado todos os jornais de 1968. Li tudo e achei que deveria ambientar um romance neste momento.

O sr. disse que releu o livro para esta entrevista. Gostou do que leu?

Sim, embora eu prefira o estilo de “Her”. O deste é mesmo mais convencional. É quase uma reportagem desta época, com a graça de usar como protagonista o personagem de Fernando Pessoa.

Há um mês o sr. deu uma de “Banqueiro Anarquista” e recusou um prêmio de € 50 mil por razões ideológicas, não?

Recusei o prêmio do PEN Club da Hungria depois de descobrir que parte do dinheiro vinha do governo daquele país, que hoje é um dos mais autoritários da Europa e cujo primeiro-ministro andou homenageando um nazista. Foi difícil negar o prêmio, porque € 50 mil é mais do que eu ganhei com poesia durante toda a minha vida, mas não tive escolha.

Mas “A Coney Island of the Mind” é considerado o livro mais vendido de um poeta vivo americano. Já vendeu um milhão de cópias…

Deve ser, mas em nenhum ano ganhei mais do que US$ 10 mil de royalties.

O sr. ainda vai à livraria que fundou, a City Lights?

Costumo dar um pulo lá de vez em quando, mas me aposentei do trabalho mais ativo. Você sabe, tenho 93 anos. Coloquei um pessoal mais jovem para tocar o negócio. Prefiro me dedicar à pintura e à poesia. No livro novo junto as duas, já que na capa há uma pintura minha.

A capa mostra um relógio com dois ponteiros quase sobrepostos…

É o tempo que está acabando. É um livro um pouco sombrio, mas, no final do poema, depois de escrever sobre os terríveis prognósticos para o planeta, eu escrevo “Chega, chega”. Eu tento encontrar alguma esperança no futuro. Nas últimas páginas há esta grande virada. Não queria terminar com um tom de desespero. Por isso é que, no final do livro, eu cito Walt Whitman, o eterno otimista.

O sr. costuma ser chamado de “o último beat”, mas já li declarações suas dizendo que não gosta do epíteto.

Eu me associei aos beats mais por ter sido editor deles. Mas minha poética é diferente. Minha poesia foi influenciada por franceses como Apollinaire, Jacques Prévert e outros voltados para a cultura europeia. Os beats não iam por esta linha. Havia outra diferença. Sou heterossexual. Metade dos beats era gay.

Quais as principais diferenças em termos poéticos?

A poesia de Allen Ginsberg era baseada na ideia do “primeiro pensamento, melhor pensamento”, um conceito que ele pegou do budismo. Jack Kerouac acreditava nisso. Você escreve a primeira coisa que aparece na sua cabeça, sem censura. É um modo profundo e verdadeiro de conceber poesia. O que você escreve primeiro é muito frequentemente melhor do que o que consegue depois de burilar o texto. Mas isso é mais verdadeiro se você é Ginsberg, um gênio com a mente original. Mas se você ensina isso para centenas de estudantes de poesia, como Kerouac fez numa escola em Colorado, não vai funcionar. As pessoas têm mentes comuns e produzirão alqueires de poesia chata. Ele pregava que as pessoas deveriam escrever sobre a primeira coisa que vissem logo que acordassem. Isso pode ser lindo no olhar de Ginsberg, mas não funciona para todos. Imagine: “Acordei. Vi minha escova de dentes. Ela caiu no chão. Abaixei para pegá-la”, fim do poema (risos).

Na mesma matéria, Cassiano Elek Machado conta sobre os novos livros da Série Beats que serão lançados pela L&PM. Clique aqui para ler.