Por Caroline Chang (nossa editora que assistiu à pré-estreia de “O grande Gatsby” em São Paulo)

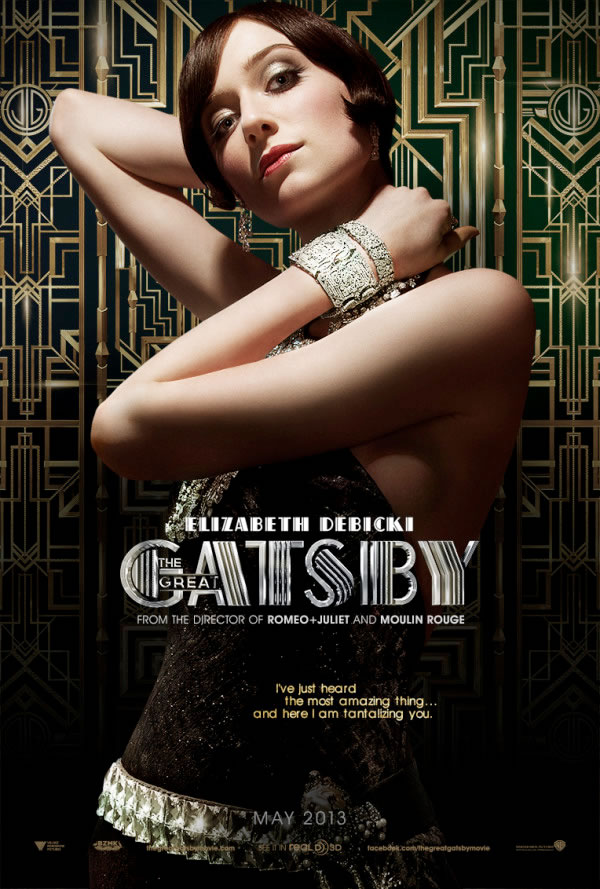

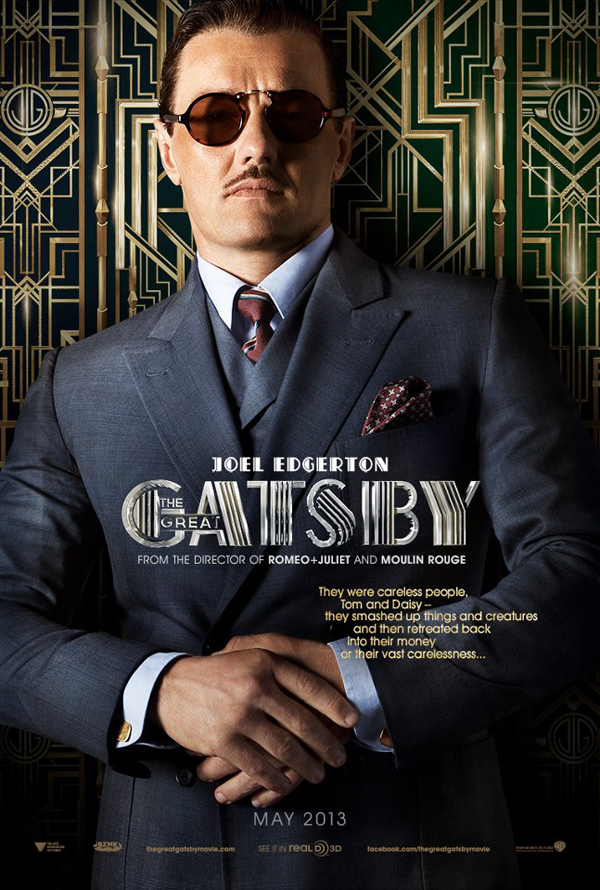

Um cupcake. Foi o que me lembrou, esteticamente, a nova versão cinematográfica de O grande Gastby que estreia no país no final desta semana. Que filme LINDO. Que fotografia. Que direção de arte. Que figurino. Que atores lindos. Que cartaz estiloso. Que fotografia. Que tudo. Nenhum chef pâtissier faria uma guloseima tão vistosa. Com, de quebra, uma incrível e energizante trilha sonora que junta foxtrote com música eletrônica, Charleston com funk.

Quem teria se saído melhor no papel do misterioso e irresistível Jay Gatsby? Robert Redford, da célebre adaptação de 1974, ou Leonardo di Caprio? Quem dá mais? Minha opinião: o segundo está bem no papel, sem dúvida (sou fã), mas creio que o sorriso do Robert Redford se adequa mais à imagem de “sorriso como o qual só vemos quatro ou cinco vezes na vida”, segundo o narrador.

Mas o que me chamou atenção, mesmo, foi o sinal dos tempos e Carrey Mulligan no papel de Daisy, outrora vivido por Mia Farrow. Sério. O jeitinho passivo-agressivo da Mia Farrow sempre me incomodou (fiquei muito feliz quando ela saiu de cena da vida do Woody Allen e a Diane Keaton pôde voltar aos filmes dele). A Mia-Daisy era, a meu ver, a exata imagem da “bela tolinha” que, segundo a própria personagem, é tudo o que uma mulher pode ser nessa vida. Já o personagem encarnado pela Carey parece ter uma fagulha de descontentamento com o status quo da época em que mulher não podia ter outra profissão senão esposa, sendo financeira e moralmente dependente do marido. É uma mulher rica, linda, adorável, meiga, na Long Island de 1922, um tanto infeliz com o marido infiel – fato; mas, me pareceu, já com uma centelha de rebeldia e necessidade de autoafirmação – que acarretariam na revolução sexual e na emancipação feminina, talvez?

Quem foi mesmo que disse que uma adaptação sempre traz em si as marcas da época em que é feita? Pois é. Ainda bem que não se fazem mais Daisies como antigamente.